股関節の異常とは

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、座る・立つ・歩く動作をはじめ、様々な動作や姿勢で大きな役割を担っています。歩行時には体重の3倍という大きな負荷を受けているという報告もあり、日常的に大きな負担がかかっている部位であることから、痛みや骨の変形などを起こすリスクがあります。

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、座る・立つ・歩く動作をはじめ、様々な動作や姿勢で大きな役割を担っています。歩行時には体重の3倍という大きな負荷を受けているという報告もあり、日常的に大きな負担がかかっている部位であることから、痛みや骨の変形などを起こすリスクがあります。

また、股関節は立っている際にも、座っている状態から立ち上がる際にも負荷を受けていますので、股関節に痛みなどがある場合、横にならないと安静を保てず、症状が悪化すると寝たきりになる可能性もあります。

股関節の疾患は症状による日常生活への支障が深刻になりやすい傾向があり、状態にきめ細かく合わせた専門性の高い治療やリハビリテーションが特に重要になります。

股関節の構造

骨盤の臼蓋という皿状の部分に、太ももの骨である大腿骨のボール状になった先端がはまっている構造で、足を様々な方向へスムーズに動かすことが可能になっています。骨盤と大腿骨の結合が浅いと、骨がずれたり、変形したりするリスクが高くなり、ずれや変形が進行すると周囲の組織に損傷を及ぼし、痛みなどの症状を起こします。

日常生活への支障を抑えるためには、できるだけ早期に適切な治療を受けることが重要です。

乳幼児健診では股関節の状態に問題がないかを必ず確認しており、股関節に先天的な問題が発見されることは珍しくありません。乳幼児の股関節に問題がある場合には、装具による治療を行いますが、それに加えて抱っこやおむつ替えなどでも必要なケア方法を正しく行う必要があります。こうした治療やケアを続けることで、成長に伴う改善が見込めます。

股関節に起こる主な異常

骨折

股関節の骨折は大腿骨頭付近に生じるケースがほとんどを占めており、転倒が主な原因となっています。特に、高齢女性に生じやすく、筋力・柔軟性・安定性の低下などによる転倒リスク上昇と、骨がもろくなる骨粗鬆症が背景にあります。女性の場合、女性ホルモンの分泌が減少する更年期や閉経のタイミングで骨粗鬆症の発症・進行のリスクが上昇します。骨粗鬆症は、年齢が上がるごとに骨量が低下していく進行性の病気です。高齢の方にとって、大腿骨頭骨折は受傷後の歩行が困難になったり、立つこともままならない状態になる可能性があります。トレーニングやストレッチで身体のコンディションを整え、早めに骨粗鬆症予防に取り組むことで、予防することが重要です。

関節部分の変形

関節を形成する骨同士がぴったり適合していなかったり、強い負荷が慢性的にかかっていると、大腿骨骨頭と骨盤の臼蓋の間の摩擦を減らすための軟骨がすり減って、軟骨ではない硬い骨同士がこすれるようになり、関節が変形してしまう場合があります。

股関節を覆っている

筋肉の腱の炎症

股関節周辺には多くの筋肉が存在し、その筋肉につながった複数の太い腱が骨盤に付着しており、付着部分の裂離骨折や筋腱損傷を生じることがあります。股関節の周囲に損傷がある状態で運動すると周囲に炎症が広がってしまいますが、無理をすれば動ける状態であることも多く、部活などでスポーツに熱中している中高生では特に、痛みを我慢して運動を続け、悪化させてしまうことがよくあります。治癒に必要な安静期間を設けず放置してしまうと、動作による痛みが長く残ってしまう可能性もあります。

股関節や周囲に痛みや違和感があったらできるだけ早く受診して適切な治療やリハビリを受け、症状の改善と再発予防につなげていくことが重要です。

主な症状

- 股関節の強い痛み

- 股関節のこわばり、違和感

- 立ち上がりや歩きはじめに股関節が痛む

- 歩いていると股関節が痛くなる

- 階段で、足の付け根が詰まるように感じる

- 自分では足の爪切りができない

- 靴下を履くのに苦労する

- 正座できない

- 和式トイレでしゃがめない

- 車やバスの乗り降りの際には手すりにつかまってしまう

- 運動や動作で痛みが起こる

股関節の症状が、原因疾患が進行するにつれて悪化し、日常生活に大きな支障を及ぼします。上記のような症状がありましたら、違和感程度でもできるだけ早くご相談ください。

代表的な疾患

変形性股関節症

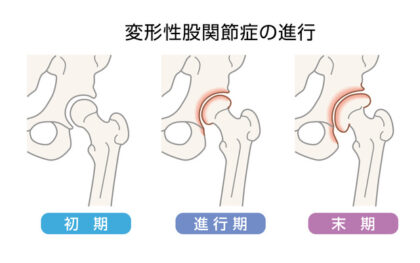

股関節の軟骨が摩耗することで大腿骨骨頭と骨盤の臼蓋が直接当たるようになり、動作のたびに擦れて変形と炎症を起こし、立つ・歩くなどの動作に痛みを伴うようになります。変形が進行すると強い痛みを生じるようになり、股関節の可動域が狭くなって歩行が困難になり、立つこともできなくなってしまうこともあります。

股関節の軟骨が摩耗することで大腿骨骨頭と骨盤の臼蓋が直接当たるようになり、動作のたびに擦れて変形と炎症を起こし、立つ・歩くなどの動作に痛みを伴うようになります。変形が進行すると強い痛みを生じるようになり、股関節の可動域が狭くなって歩行が困難になり、立つこともできなくなってしまうこともあります。

発育性股関節形成不全

(先天性股関節脱臼・

臼蓋形成不全)

骨盤と大腿骨の結合が浅いなど、先天的な形態異常があって股関節の動きに痛みが伴う、可動域が狭いなどの問題を生じています。乳幼児健診では股関節の状態をチェックしますので、そこで発見されることもあります。装具療法を行い、適した方法で抱っこやおむつ替えなどを行うことで、成長による改善が見込めます。ただし、幼児期に発見されず、成人してから症状を起こして発見されるケースも存在します。

関節リウマチ

進行性の自己免疫疾患であり、自己免疫が関節の袋を内側から攻撃することで関節内に慢性的な炎症を起こします。痛みや動かしにくさなどの症状が現れ、進行すると関節が破壊されて指を動かせなくなるなど、深刻な機能障害を起こします。進行を止める効果的な治療が可能になっていますので、初期症状として起こる起床時の手のこわばりや動かしにくさに気付いたら、できるだけ早く受診して適切な検査を受けることが重要です。

大腿骨頭壊死症

大腿骨の先端であり、股関節に結合している骨頭部分へ酸素と栄養を運ぶ血液が何らかの原因で行き届かなくなり、骨が壊死を起こし、その部分がつぶれることで股関節機能が失われ、強い痛みを起こすなど、日常生活に大きな支障を及ぼす疾患です。加齢は原因に関係しないとされており、骨折や脱臼などの怪我、ステロイド投与、糖尿病などが発症に関与するという指摘もありますが、はっきりとした原因がまだわかっておらず、厚生労働省による難病指定を受けています。症状が強く、日常生活に大きな支障を及ぼす場合には骨切り術や人工股関節置換術などの手術を行います。

大腿骨頚部骨折

転倒や事故が主な原因となっていますが、高齢の方の場合は骨粗鬆症が背景にあるケースが大半を占めます。強い痛みがあり、立ったり歩いたりできなくなりますので、基本的に手術が必要です。大腿骨頚部骨折は、腰椎圧迫骨折・橈骨遠位端骨折と並んで3大骨折とされており、毎年約17万人が大腿骨頚部骨折の手術を受けているほど患者さんの多い骨折です。

股関節周辺の炎症

股関節の周辺には、お尻の大臀筋や太ももの大腿四頭筋といった大きな筋肉があり、様々なスポーツでオーバーユースを起こしやすく、腱や靱帯の炎症を生じることが多くなっています。早期の症状が軽いうちに適切な治療をはじめることで、深刻な症状まで進行させないことが重要です。

検査と診断

X線検査

骨折、骨の変形、骨形態の異常など骨の状態を精密に調べることができ、壊死や腫瘍などの有無を確かめるためにも役立ちます。関節リウマチの場合は、進行状況を把握するために定期的に行って変化を確認しています。

骨折、骨の変形、骨形態の異常など骨の状態を精密に調べることができ、壊死や腫瘍などの有無を確かめるためにも役立ちます。関節リウマチの場合は、進行状況を把握するために定期的に行って変化を確認しています。

超音波(エコー)検査

X線検査では確認が困難な軟部組織の状態をリアルタイムで観察でき、動作した際の変化も把握できる検査です。筋肉、靱帯、腱などの状態や位置関係などを確認し、分析するために行われます。

MRI検査

微細な骨折や骨挫傷、壊死の範囲や状態などの詳細な観察、筋肉・腱・靱帯などの状態や炎症の範囲などが精密に把握でき、他の検査では判断できないケースでも正確な評価が可能になります。MRI検査が必要な場合には連携している高度医療機関をご紹介し、そちらで検査を受けて頂いています。

股関節の痛みの治療

基本的に痛みや炎症には薬物療法を行いますが、同じ疾患でも症状や状態、年齢、ライフスタイル、復帰目標となる時期などによって、適した治療内容やリハビリテーションのメニューは大きく異なります。当院では患者さんに合わせた治療やリハビリテーションの個別メニューを組んでいますので、些細なことでも気兼ねなくご相談ください。

薬物療法

基本的に、痛みの緩和や炎症を鎮める内服薬や外用薬による治療を行います。

装具治療

固定による痛みや負担の軽減、安定性向上、姿勢や動作の改善などを目的として、適した装具による治療を行っています。不適切な装具は症状の悪化を招くため、患部の状態に合わせて適宜調整していく必要があります。

物理療法

物理的な刺激によって、表面からは届かない深層をピンポイントに温め、血流の改善につなげ、筋肉をほぐして、痛みを緩和させます。運動療法と組み合わせることで、より早い治癒も期待できます。

運動器リハビリテーション

股関節周辺の筋肉や靱帯の柔軟性を向上させるストレッチ、筋力を強化して骨や関節などへの負担を減らすトレーニングで症状を改善に導きます。また、連携して動作を行う体幹や下半身を含めた全身のバランスや身体の使い方を調整し、再発予防にもつなげています。アスリートに対する、より早い治癒のためのメニューにも対応し、フォームや動作の癖を見直して、より高い身体機能での復帰を目指せるようにしています。

なお、疾患によってはリハビリテーションで進行防止に取り組むこともあります。

手術治療

股関節疾患が進行すると、立ったり歩いたりといった動作が困難になり、日常生活に大きな支障が及びますので、保存的療法では十分な効果が得られない場合には手術を検討します。また、大腿骨頚部骨折では、手術が必要になるケースが大半を占めています。手術が必要になった場合には、連携している高度医療機関をご紹介していますが、術後のフォローとして行われる診察や骨粗しょう症治療、リハビリテーションは当院で受けて頂けます。手術前に、手術に関する不安や質問がありましたらお気軽にご相談ください。

姿勢の悪さや肥満も

股関節異常の要因です

立った状態で骨盤に手を当て、骨盤をうしろに倒すと自然に猫背になります。逆に、前に倒してみると反り腰になると思います。このように股関節と脊椎は連動して機能しており、「ヒップスパインシンドローム」と言って、片方が悪くなると連鎖的にもう片方が悪くなったりします。例えば股関節の痛みから逃れるために腰が曲がり、「ヒップスパインシンドローム」が起こり、腰痛生じたりしますし、逆もあり得ます。全身をみて、正しい姿勢を保てているか評価するのが重要です。

また、肥満になると過剰な重みが股関節にかかって変形などを起こすリスクを上昇させます。

こうした姿勢の悪さや肥満による股関節の異常は、早期であれば正しい姿勢や減量、適切な治療、リハビリテーションで高い改善効果が期待できます。

股関節痛でお困りの場合は、

気軽にご相談ください

股関節は、座る・立つ・歩くなど、基本的な動作を支えている部位であり、問題が生じると日常生活に大きな支障を及ぼします。 先天的な股関節の異常はよくあることから、乳幼児検診でもチェックされており、それで発見されるケースも少なくありません。ただし、乳幼児検診で見逃されてしまい、成人してから症状が起こるようになって発見されることもあります。その場合も、軽度であれば装具療法や日常生活の動作などを調整するリハビリテーションによって改善が見込めます。ただし、違和感や軽い痛みなどを放置していると変形が進行し、正常な状態に戻すのが難しくなる可能性があります。その場合には進行を止めて症状を緩和させる治療やリハビリテーションを行います。 当院では、動作の癖や姿勢の見直し、自宅で行えるセルフケアやストレッチなどについても丁寧に指導しています。股関節に関するお悩みがありましたら、気軽にご相談ください。

股関節は、座る・立つ・歩くなど、基本的な動作を支えている部位であり、問題が生じると日常生活に大きな支障を及ぼします。 先天的な股関節の異常はよくあることから、乳幼児検診でもチェックされており、それで発見されるケースも少なくありません。ただし、乳幼児検診で見逃されてしまい、成人してから症状が起こるようになって発見されることもあります。その場合も、軽度であれば装具療法や日常生活の動作などを調整するリハビリテーションによって改善が見込めます。ただし、違和感や軽い痛みなどを放置していると変形が進行し、正常な状態に戻すのが難しくなる可能性があります。その場合には進行を止めて症状を緩和させる治療やリハビリテーションを行います。 当院では、動作の癖や姿勢の見直し、自宅で行えるセルフケアやストレッチなどについても丁寧に指導しています。股関節に関するお悩みがありましたら、気軽にご相談ください。

よくあるご質問

股関節の片側が急に痛いときの原因は何ですか?

左右いずれか一方に起こる痛みの原因は多岐にわたります。例えば骨盤の歪みや怪我の後遺症、筋肉の緊張、関節の不安定性、骨や靭帯の損傷、神経の圧迫などが挙げられます。当院では、整形外科専門医が、レントゲン検査やエコー検査、治療建研に基づいて適切な診断と生活指導、治療をご提案いたします。